Les discussions de cafés…

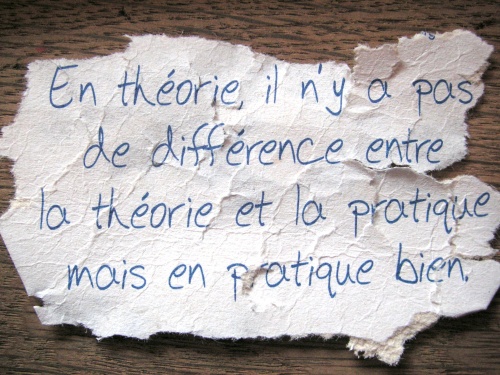

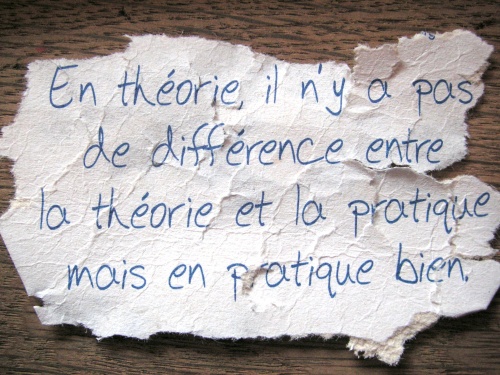

Je dirais plutôt qu’en théorie il y a une différence entre théorie et pratique mais qu’en pratique il n’y en a pas.

Je dirais plutôt qu’en théorie il y a une différence entre théorie et pratique mais qu’en pratique il n’y en a pas.